Wir leben in wissensintensiven Zeiten und damit, so sollte man annehmen, quasi automatisch in einer Hochzeit des Expertentums und der Experten. Aber ist das tatsächlich so?

Einerseits ja, denn rein quantitativ betrachtet, sind wir jederzeit und überall umzingelt von Experten zu allen möglichen relevanten und irrelevanten Themen. Denken Sie nur an die in Dauerschleife laufenden Informationssendungen und Talk Shows. Doch kommen dort tatsächlich Experten zu Wort oder eher Expertendarsteller? Also Menschen, denen es teilweise perfekt und unterhaltsam gelingt, ihre mehr oder oft auch weniger vorhandene Expertise in schnittige und medienkonforme 10-Sekunden-Schnipsel zu packen. Wobei allzu oft nur Allgemeinplätze übrig bleiben oder die Grunderkenntnis, dass die Dinge halt schon recht komplex seien. Aha, denken wir da, das weiß ich auch ohne den Experten.

So entwertet diese Inflation von (Schein-)Experten zunehmend das eigentliche und in wissensintensiven Zeiten tatsächlich so notwendige Expertentum.

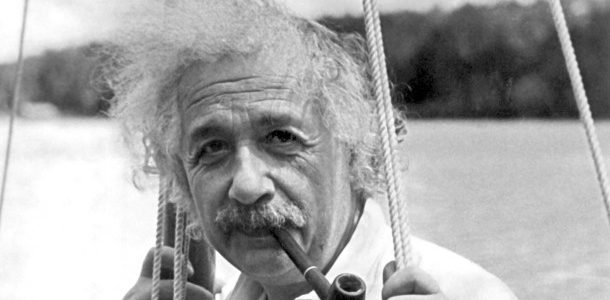

Und daran tragen wir selbst unseren Anteil, denn wollen wir nicht unterhalten werden? Simplify als Motto? Schon Max Weber stellte vor 100 Jahren fest, dass die Frucht vom Baum der Erkenntnis „aller menschlichen Bequemlichkeit unwillkommen“ sei. Und Einstein mahnte zwar, die Dinge einfach zu machen, aber eben nicht einfacher als sie nun mal sind.

Auf der einen Seite, nennen wir sie im klassischen Wissensmanagement-Jargon die Wissensnehmer, haben wir also den Ruf nach größtmöglicher Einfachheit (eventuell sogar gepaart mit dem Wunsch nach Unterhaltung).

Auf der anderen Seite, der der Wissensgeber, haben wir die Experten-Inflation, die diesem Wunsch nur zu bereitwillig nachkommt und dafür auf einen echten Wissenstransfer, echte Möglichkeiten zur Lehren und zu Lernen, Verständnis zu schaffen und Horizonte zu erweitern verzichtet.

Auf der Seite der Wissensgeber haben wir aber auch die Experten-Elite, die es keineswegs für notwendig erachtet die Anforderungen der Wissensnehmer zu berücksichtigen. Auch hier findet ein echter Wissenstransfer, ein echtes Lernen – wenn auch aus anderen Gründen – nicht statt.

Kürzlich war ich, wie die regelmäßigeren Leser meines Blogs bereits wissen, für einen Kunden in Shanghai, um in der dortigen Niederlassung des Unternehmens die lokalen Experten – in diesem Fall offizielle Teilnehmer einer Fachlaufbahn im Unternehmen – in Sachen erfolgreichem Wissenstransfer zu trainieren. Natürlich haben wir auch darüber gesprochen, wie der Transfer aus der deutschen Zentrale nach China denn so funktioniere. Und allzu oft war der Eindruck, dass die deutschen Experten ihre deutschen Lösungen präsentieren, ohne sich zu bemühen, diese kritisch zu hinterfragen und ggf. an einen spezifisch chinesischen Kontext anzupassen, und dass Ideen, Meinungen, Rückmeldungen, Erfahrungen aus China nicht gehört werden. Wir die Experten, die anderen unreife „Schüler“, diese Einstellung scheint, bewusst oder unbewusst, bei vielen vorzuherrschen.

Vielleicht ist es ja aber auch gar keine grundsätzliche Hybris der Experten, sondern ein vielfältiges Unvermögen:

- mangelnde Kompetenz in der Vermittlung (auch komplizierter und komplexer) Sachverhalte

- zu wenig Zeit, Dinge gemeinsam zu entwickeln, zu hinterfragen, anzupassen

- zu wenig Zeit, damit beim Empfänger Verständnis auch reifen kann

- mangelnde Motivation für einen echten Transfer, weil seitens der Führung nicht wahrnehmbar wertgeschätzt (entsprechende zeitliche Freiräume wären ein Zeichen einer solchen Wertschätzung)

Es geht also, mal wieder, um das Gestalten förderlicher Rahmenbedingungen für Wissensarbeit. Und dabei genügt es nicht, wenn das Wissensmanagement über Gelbe Seiten oder vergleichbare Tools Experten sichtbar macht, Das ist nur der allererste, kleinste und einfachste Schritt.

Bild: Media 1 faz.net